A quanto pare la prima volta che un tg del servizio pubblico francese ha dato la notizia (“Un misterioso virus”) fu il 18 gennaio del 2020, un sabato mattina come un altro. Non ho ricordi molto precisi di quel weekend (perché dovrei averne, dopotutto?), se non che il pomeriggio andammo a una mostra di Peter Hujar al Jeu de Paume, che camminammo a lungo alle Tuileries e che la sera mangiammo in uno di quei bistrot discutibili di cui all’epoca ero solito lamentarmi.

Qualche giorno dopo, un mercoledì, mentre sudavo sul vogatore della palestra, mi venne in mente che l’indomani ci sarebbe stata la presentazione di un volume di Link per cui avevo scritto un pezzo, e mi parve una buona idea decidere di andarci, dato che non lo avevo mai fatto. Tornai a casa, feci i biglietti del treno e prenotai una stanza in una casa vicino ai Navigli. La mattina dopo, all’alba, ero sul treno Parigi-Milano, il pomeriggio entravo in questa casa che si sarebbe rivelata una casa di pazzi precisi, e la sera ero alla libreria Verso gremita di gente, a salutare vecchi amici e a conoscere finalmente colleghi e vicini di indice come Luca, Fabio, Stefania, Arnaldo, o persone come Diletta e Tommaso che erano venute semplicemente ad assistere alla presentazione, come all’epoca si faceva.

Malgrado una certa ormai consuetudine a parlare in pubblico, quando mi passarono il microfono ebbi qualche momento di incertezza, per due motivi: uno) ero seduto su uno sgabello scomodissimo in cui non sapevo che farmene delle gambe (“Accavallo come fossi a Galagoal?” “Cerco di restare in equilibrio tenendo però le gambe aperte e facendomi accusare di manspreading?”); e due) la persona che avevo di fronte era Franco La Cecla, uno che incute timore già dal nome (fran-co-la-ce-cla), figuriamoci averlo davanti. E così, mentre parlavo (“euheuh sì lo zapping è ancora necessario, in fin dei conti cos’è che facciamo quando saltelliamo di story in story su instagram?”), decisi di rivolgermi esclusivamente a una ragazza seduta tra il pubblico che annuiva a-ogni-mia-parola e tutto andò per il meglio (quasi tutto: alla fine avrei voluto fermarmi a parlare con La Cecla di Palermo, Parigi e delle conoscenze in comune, ma La Cecla era già altrove, là, ovunque). Poi chiacchierammo, bevemmo, e finimmo a mangiare una bella pizza crudo e rucola a mezzanotte passata, all’epoca si faceva.

Prima della partenza, il sabato, decisi di consumare le poche ore libere girando per librerie. Finii al Libraccio e, mentre cercavo sotto la L un romanzo di Lethem, trovai un libro proprio di Franco La Cecla: Falsomiele: Il diavolo, Palermo, edito da due punti, una piccola casa editrice con sede nientemeno che in via Siracusa a Palermo. Mi sembrò una giusta coincidenza e lo comprai, assieme a una vecchia edizione di un libro di Yates.

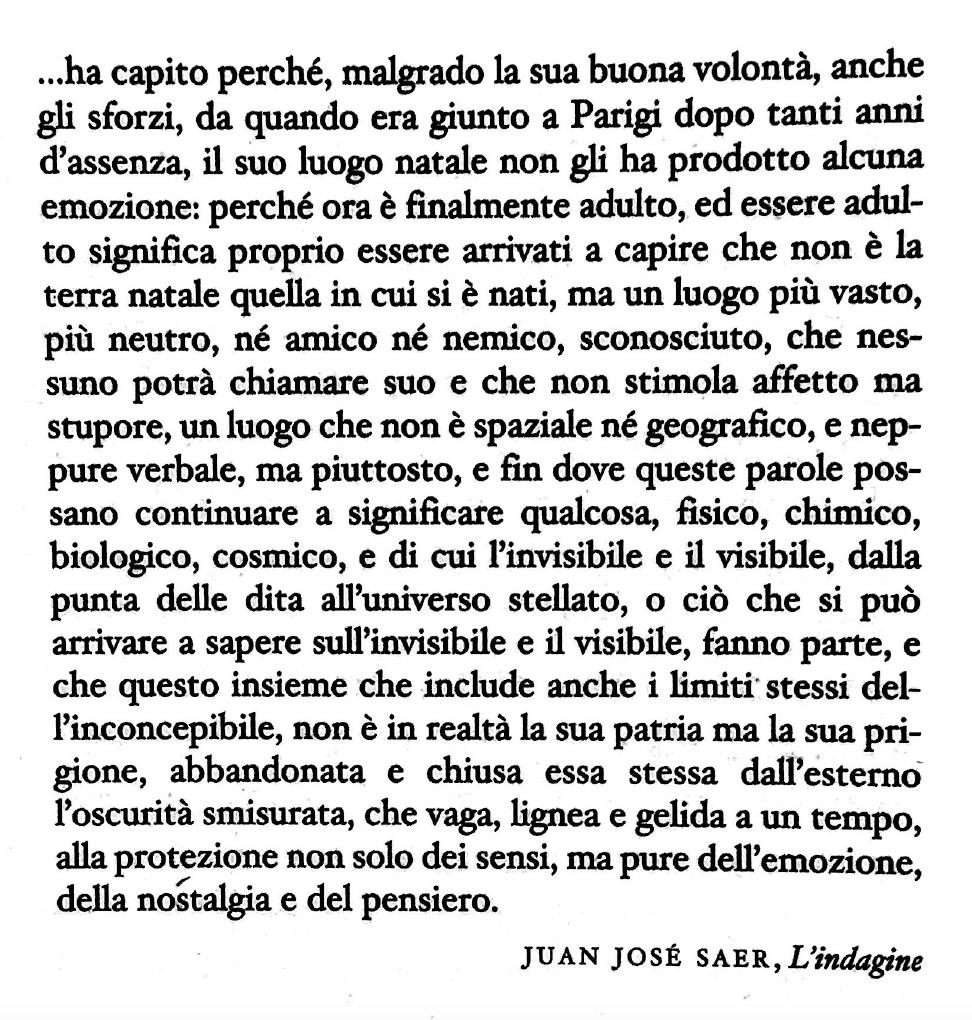

Andai alla stazione, mi sistemai sul treno, mi lamentai tra me e me dei bambini, dell’aria condizionata, della gente, di tutto, e poi iniziai a leggere il libro di La Cecla. In esergo c’era un lungo estratto da un romanzo di Juan José Saer, L’indagine. Fu una folgorazione, mi parve una delle cose migliori che avessi mai letto sull’essere adulti e su quella che chiamiamo terra natale. Sembrava scritta apposta per me, sempre un po’ di qua e un po’ di là, laterale e sullo sgabello, transalpino in un senso e transalpino nell’altro. E così, mentre il treno si dirigeva verso la frontiera con la Francia, pensai che quelle poche ore a Milano erano state proprio belle, le coincidenze, le chiacchiere, e i libri come al solito a fare da collante alla vita, alle persone, alle cose veramente spensierate, come all’epoca si faceva.